三階滝 一番下の段と中段。 滝つぼまで下って行くとこういう形でしか 見えないのだ。 せっかく三階という名まえがついているのに。  こちらは、分岐から下る途中で見えた三階滝。 写真では実に分かりづらいのだが、 一番上の段も見えている。 左上の雑木の向こう側なのだ。 今の季節でなければ、 手前の枝の葉っぱが邪魔で 下の段すら見えないかも。  滝つぼ。 とにかく綺麗な水だ。  巻き道から最下段を撮影。 意外にもストンと落ちているのでなく、 斜めにすべり落ちている滝だと分かる。  中段。 枝が邪魔ですみません〜。 滝つぼあたりからも見ることができるのだが、 岩盤が邪魔して半分見えないので、 巻き道の途中から覗き込んだ。  最上段。 斜面にへばりついて 最下段と中段を巻いて登り、 ようやく目にすることができる。  上段の大きさ比較。  虹が出ているのがわかるかな〜。 この日唯一の晴れの証明。  結局最上段もすぐ脇を巻いて登る。 覗き込むと、滝つぼが美しい。  こちらは、登山道から見える三階滝。 やっぱり木が邪魔して、 最上段は見えない。 しかし、冬場であれば、 滝前まで下りなくても、 これくらいは見えます。  相恋の滝 屏風岩からはるか下に見下ろす。 かなり遠望に思えるが、 実は三階滝の上流なので、 自分達が登ったくらいの距離でしかない。  落ち口。 まず一段、ガクンと下がって 水が集約される。  滝つぼ。 こんなに遠くても、水底の岩が見える。 ホントに水が透明だ。  甚だ分かりづらい写真で申し訳ない。 屏風岩から相恋の滝の距離感。 手前の真っ白なのが屏風岩。 雪が積もっているので、岩っぽくない。 この岩の下は断崖絶壁だ。  八幡滝 絵に描いたように見事な分岐瀑。 これを見るために1時間登ることも 苦ではない感じだ。  さすがに日陰の滝前は寒い。 11月でつららのついた滝を見るとは 思っていなかった。  すみません、ほかに平らな場所がなかったので、 八幡滝の看板の上をテーブルにしました。 いやはや、贅沢な滝前ランチだ。 でも、ものすごく寒かった。  おまけ。 屏風岩から八幡滝までの登山道から 下のほうにキラリと太陽に照らされた 滝が見えた。 そこではてっきり八幡滝だと思い込んで いたのだが、 今思えば、八幡滝は完全な日陰だった。 となると、上写真の赤い矢印の先の滝は、 八幡滝の上流の滝ということになる。 つまり、中の滝じゃないかな〜。 はっきりとは分からないんだけど。 なにせ、この現場では、私は一歩も先に進めずに きゃーきゃー言っていたのである。 |

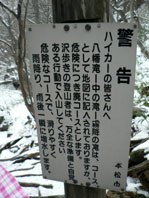

2009/11/22 三階滝(落差40m) 相恋の滝(落差15m) 八幡滝(落差15m) 福島県二本松市 2009年の11月はとにかく大気が不安定だった。晴れていたかと思えば土砂降り、かと思えば虹をつれて太陽が顔を出す日が続く。週末も天気予報がコロコロ変わり、この勤労感謝の日を含めた連休もずっと雨マークのままだった。 そんなこんなで予定もたてられずに、どこにも行かないつもりでいたが、ふと気がつくと、11月に入って1つも滝を見ていない。 最近体調がすぐれないのは、滝を見ていなかったせいか、と、勝手に判断。前日になって、雨の確率が低くなったのをよいことに、滝めぐりを決行することにした。 どうせ行くなら、まだ未訪の滝がいいし、豪快な滝を何本か見てみたいものだ。となると、新潟県内には該当する滝がない。よし、隣県にしよう。 というわけで選んだのが、安達太良山麓の滝だった。 福島県の安達太良山は、いくつもの登山道があり、その近くにはたくさんの滝がある。その中でも、塩沢温泉から入る登山道には滝マークがゴロゴロついている。1回で何度も美味しい場所である。 本によれば、片2時間弱で5つもの個性的な滝を拝めるらしい。 往復4時間であれば、ちょっとした登山程度の時間である。それなら前日までの労働の疲れをひきずっていても大丈夫だろうと思った。 と、いうことで、当日。朝からよく晴れていた。 高速道路に乗り、磐越自動車道で福島県入りする。が、県境あたりから太陽が見えないくらいの濃霧になった。会津盆地に入ってもまだ霧は濃い。 霧は滝めぐりには最悪である。なにせ、滝が見えない。雨よりも始末が悪い。いいかげん晴れてくれよ、と祈って走行。トイレ休憩で磐梯山サービスエリアに入った。 そのあたりになって、ようやく霧が晴れた。いつも曇天の雲の中でなかなか姿を見せてくれない磐梯山もくっきりと姿を現している。あわわわ、山頂、白い。今日は放射冷却で0度くらいの気温だったから、山頂あたりは雪だったのだろう。  久々の好天。うるわしい磐梯山。 久々の好天。うるわしい磐梯山。猪苗代・磐梯高原インターで下りて、国道115号を北上する。長い土湯トンネルを通り抜けると、道路の横に雪が見え始めたが、一応前日にタイヤを冬タイヤにしておいたので、不安はない。道の駅つちゆで国道115号の下を交差する国道459号に出て、塩沢温泉を目指した。 午前10時少し前に二本松塩沢スキー場に到着。すぐ手前の安達太良山登山者用の駐車場に自動車を入れる。 仕度をして9時55分頃に出発。 スキー場にそのまま入って行き、左手にゲレンデを見ながら、右手の林にそって真っ直ぐに進んでいくと登山道になる。 ここが30分の1だそうだ。こんなに細かい標識が出ているのも珍しいかも。  塩沢スキー場入り口。ここをまっすぐに進む。 塩沢スキー場入り口。ここをまっすぐに進む。  スキー場はちょうど開業仕度中だった。 登山道とはいえ、ものすごくなだらかに登って行く道だ。さすがに標高が高いだけあって、両側に霜柱ができている。落ち葉も積もり、どうやらぬかるむらしい道を埋めていた。道には木の足場のようなものが並べられているが、この季節はかえってその足場がすべりやすくなっていた。   見て、この霜柱。両側が霜柱の登山道である。   左写真、馬返しの分岐。右写真、金剛清水。  金剛清水は沢のように流れていた。上流で湧き出しているのか。 金剛清水は沢のように流れていた。上流で湧き出しているのか。30分の3の馬返しの分岐を左に。むしろ太く見える右の道は、急登で僧悟台から山頂に向かう道で、滝には出会えない。30分の6の金剛清水までは、ずっとなだらかな道で、駐車場からは20分ほどだ。   ゆるやかな登山道から雑木ごしに滝が見えたりする。 おおむねゆるやかな登りで、細かなピッチで現れる30分の何という標識もすぐに感じられるくらいだ。30分の8から30分の9の間で、右手下方を流れている川の音が激しく聞こえるようになった。落葉した雑木ごしにけっこういい落差の末広がりに落ちる滝が見えたのだが、写真に撮ると木の枝ばっかりになってしまった。(上右写真) きっと葉っぱが繁っている頃だと見えない滝だろう。 突然落石注意の看板が出てきたら、下左写真のような巨大な岩がごく最近の落石らしく生々しく登山道をふさいでいた。この上を通るようにとロープがつけられている。   落石を乗り越えて進む。  三階滝分岐から沢に向かって下って行く。 三階滝分岐から沢に向かって下って行く。安達太良山というのは、こういった剥がれやすい岩の山らしく、30分の10あたりから上は落盤した岩の上を歩くような場所が多くなった。 いつのまにか霜柱からうっすらとした積雪になっているので、足場を選んで滑らないように慎重に進んで行く。 岩場の真ん中に30分の13である三階滝分岐があった。10時40分、出発してからだいたい45分くらいである。 ここからは登山道からはずれて、右側に下って行く。 それまでなだらかな登りだったのが、いきなりの急降下になる。そりゃそうだ。ずっと右下に水音を響かせていた沢まで下りて行かなくてはならないのである。 雪で道が真っ白だ。うっすらとはいえ、足を滑らせるのには充分である。とにかくゆっくりと進んで行く。 その下り坂の途中で三階滝の三段全部が見える場所があった。ただし、人の目ではちゃんと見えるのだが、写真にすると前に立っている木々で一番上が特定できなかったりする。これもやっぱり葉っぱの落ちきったこの季節の特典なのかもしれない。 さらに下って行くと、なんと、下から登って来る2人がいた。この時間、この季節ではだれも滝のほうには行っていないだろうと踏んでいたので、ものすごくびっくりした。 聞けば、上流の屏風岩から下って来たらしい。我々は登って行くのだと言うと、気をつけて、と言われた。この雪である、お互いに気をつけて、というところか。 この時点では、この我々より年かさのご夫妻は、ずっと先にあるくろがね小屋に昨日泊まって、山頂に行ったうえで下って来たのだろう、と思っていたが、どうも違うらしいとあとで分かる。 さて、滝前に到着した。 滝の右岸には、別沢が流れ落ちていて、11月にしてうっすらと凍っていた。今年初の氷瀑?といった感じである。厳冬期にはもちろんカチコチに凍るだろうが、その季節にここまで来れる人は、まずいない。  本年初の氷瀑(笑) 三階滝の右岸手前にある。 本年初の氷瀑(笑) 三階滝の右岸手前にある。三階滝の滝つぼまで来てみると、本に紹介してあったとおり、二段目しか見えない。一番上の段はまったく見えない角度になってしまっている。三階滝という名まえがあるだけに、ちょっと惜しい気がする。 それにしても、水が綺麗だ。滝つぼはかなり深そうなのだが、その底のほうの岩がくっきりと見えるくらいに澄んでいる。 しばらく、滝ではなくて滝つぼを眺めてぼーっとしていたいくらいだ。 だが、この先がある。そうそうぼーっともしていられない。 さて、確か、三階滝の右岸を巻いて上に出るはずである。見ると、確かに右岸に道というには心細い踏み跡程度のものがあった。赤いリボンもつけられているので、間違いはない。 踏み跡をたどって登ると、中段の滝つぼあたりに出た。滝つぼ、というよりも、最下段に向かって流れが変化している場所である。 滝を覗いてみると、中段の全体はよく見えなかったが、複雑な水流を目の当たりにすることができた。 この中段も巻いて登る必要がある。 その道は、間違うことはない。ハシゴがあるのである。ハシゴ先には手がかりの鎖がつけられていて、岩をぐるっとたどって向こう側に行くらしい。げ、ハシゴ、朽ちかけているじゃないの。怖〜っ。   中段の滝つぼあたりのハシゴと鎖。ややデンジャラス。 鎖をつかんで、岩をたどった先も急斜面だ。どうやって登るんだ、という場所に赤いペンキで○印がつけられていて、木の根をたよりにそこを目指して登るしかない。  こんなふうに滝のすぐそばを登る。 こんなふうに滝のすぐそばを登る。中段を巻くと、最上段の滝つぼに出た。 これはまた綺麗な滝つぼを持った滝である。ちょうど日差しを浴びる角度だったので、低い位置だったが虹を見ることができた。 せっかく晴れた日だったが、ずっと谷底なので青空が写真の中に収められない。この虹は唯一の晴れの証のようなものだ。 さて、この最上段の滝もやはり巻いて登る必要がある。 滝の右岸をそっくりそのままよじ登る感じだ。一応ペンキの赤丸もあるので、道は間違っていない。それにしても、あのすれ違ったご夫婦は、ここを下って行ったのか。登るよりもはるかに怖かったに違いない。下るほうが危険が増す。ルートもよくわからなくなる。よく一番下まで行けたなぁ。   ほぼ木の根が頼りでよじ登る。見下ろすと滝つぼだ。 三階滝の一番上まで行ってもまだ登山道に合流しない。 ここから先はどう行くの?といった感じの岩の上に出てしまい、鎖を頼りに岩を下りて、さらに赤いリボンとペンキの印を頼りに登って行く。この登りも、滝の脇を巻くほどではないが、けっこう急な角度で登らされる。ヘロヘロになりながら、上を目指すと、前方に松が数本横に並んでいるのが見えた。 松のもとまで登りつめると、屏風岩だった。三階滝の一番下の滝つぼから、写真を撮影しながらではあるが、25分ほど登ったことになる。 屏風岩は、長四角の岩が横に倒れて何本も重なっている、と書くと分かるだろうか。その上に雪が積もっていて、何がなんだかわからない景観になっていた。   屏風岩。雪、積もってます。怖くて先端には進めなかった。 数本並んだ松の向こう側は今まで登った分がそっくり崖になっていて、はるか下に滝が落ちているのが見える。 相恋の滝である。 滝の美しさよりも、今自分の立っている場所の高さのほうが際立つ感じだ。 本当であれば、名勝である屏風岩の四角い岩に立って覗き込むのが定番なのであろうが、屏風岩の上は雪。ずるっと滑って崖下まで落ちる危険は冒したくない。 一応、かなり向こうまで続いている屏風岩の最初の岩の上には立ってみたが、先端までは行く気になれなかった。 三階滝の道から右がわに行くと屏風岩、左側に行くと登山道である。ほんの5分も進まずに登山道に合流した。   屏風岩分岐から先は積雪していた。 屏風岩の分岐は30分の16。おお、山頂まで半分以上登ったぞ。 この先は登山道を登って行く。 とはいえ、それほど急な登りではないのは、三階滝分岐までの登山道と同じである。 ただ、違う点が一つあった。積雪だ。深く積もっているわけではないのだが、登山靴の底がすっぽり埋まるくらい積もっていて、真っ白である。右にかなりの高度をもった崖、左に岩盤のへばりつくような道になるので、いつずるっと滑ってしまうかわからない恐怖感があった。 ああ、あの滝前で出会ったご夫婦は、登山道を登って屏風岩まで来たのだ。そして、積雪のため登頂を断念して下ることにしたのだろう。どうせ下るなら、滝でも見ましょう、ということにして、あんなにすごい下り道を下ってしまったに違いない。それはそれで、かなり危険だったと思うけど。 さて、私だ。 私は足元が滑る場所はとにかく怖い。沢であろうと、泥であろうと、雪であろうと、恐ろしくなってしまってどうしようもない。 そんなこんなで、この雪の積もった細い崖道の登山道は恐怖以外のなにものでもなかった。 2箇所、本当に怖くて、足がすくんでどうしようもならない場所があった。 一箇所は小さな沢をまたぐ場所で、沢が凍っていた。岩場になっていて、鎖も渡されていたのだが、その鎖が足元にあるもんだから、ちっとも手がかりにならない。さんざんダメだ行けないとぐずぐずして、結局自分より高い位置にある木を手がかりにしてなんとかクリアした。あの鎖はどうも帰り用のもので、下る時にはまったく怖くなく、ありがたく鎖を使用させてもらったけど。 もう一箇所は登山道が崩れていて、足の半分くらいしか道がない場所がほんの1メートルくらい。でも、捕まる場所もないもんだから、本当に怖かった。 とにかくキャーキャー騒ぎながら10分ほど歩くと、八幡滝の分岐に来た。そこから登山道を離れてちょっと下るとすぐに八幡滝だ。  八幡滝分岐。 八幡滝分岐。手前に周辺の地図などがあり、八幡滝の上流の中の滝と霧降滝の位置も書いてあったので、ふむふむ、これから行くぞ、などと確認する。 しかし、八幡滝の幅広の姿が見えるあたりで、その確認を思いっきり打ち消すことになった。 八幡滝は美しい。 しかし、その左岸に垂れ下がっているのは、何? 八幡滝の岩盤は、角張った岩が並んでいて、それに水が当たって分岐して美しい姿をなしている。その左岸の岩盤にそのまんま鎖が垂れ下がっている。ほぼ垂直じゃん。しかも、沢を渡る必要があり、ものすごく心もとない木の橋の上に雪が積もって真っ白になっている。 その橋を使わなくてもいいようになのか、やや上流にトラロープが渡されているが、ものすごく高い場所で、いったい何の手がかりになるんだあれは?と言いたくなるような代物だ。しかも、橋は川の幅が狭くなっている場所につけられているので、水流が激しくなっているし。 無理、と瞬時で判断した。 見ると、八幡滝の看板の下に、警告と書かれた看板がある。 いわく、八幡滝から霧降滝のコースは危険なために廃道とした。沢登りの人は万全の準備と自覚ある行動をせよ。 はい。自覚を持って行きません。   赤い線が鎖。黄色い線がトラロープ。茶色が橋。わははは、シロウトには無理〜。 ちょうど時刻は正午少し前。 ここでこのコースの滝めぐりは終了として、昼食にすることにした。 どうせこんな時間こんな季節に滝前まで来る人はいないだろうと、それほど広くない滝の看板の下にシートを広げて、滝を愛でながらの昼食である。 しかし、寒かった。おそらく0度くらいだったんじゃなかろうか。カップラーメンがめちゃくちゃ美味かった。 12時20分頃登山道を下り始める。 あれほどキャーキャー騒ぎながらクリアした難所は、下山時にはほとんど怖くなかった。やっぱり精神的なものか。 10分ほどで屏風岩への分岐に到着。今度は屏風岩のほうには行かずに通常の登山道を下って行く。あの滝の脇を下って行くルートは絶対に下山に使用したくない。 思ったとおり、登山道はほぼなだらかな下りだった。ときおり小さな沢を渡るが、一跨ぎできる程度だ。 途中、なんとなく凍った小沢を渡る。どうも、これは、三階滝の脇に落ちていた凍りかけた滝の上流らしい。ちょっと滑りそうで怖かったが、ぴょんと飛び越えた。   今年初の氷瀑の上流とおぼしき沢。うっすら氷が綺麗だ。 屏風岩の分岐から15分ほどで三階滝の分岐に到着。滝に立ち寄らなければ、かなり楽に屏風岩に行けると分かる。また、三階滝の分岐から5分も登らない場所から右下に三階滝を見下ろせる場所があるので、遠望で充分というむきには、滝のそばまで行く必要は無いと思う。ただし、木の葉っぱのない時でないと、滝はよく見えないかもしれないが。 あとは、ゆるゆると登山道を下り、八幡滝を出発して1時間で駐車場に到着した。 時刻はまだ午後1時半。なにせ、八幡滝の上流の2滝も見るつもりだったので、その分の時間が余ってしまった形だ。 よし、もったいないので、安達太良山の別の登山口でもあるあだたら高原スキー場のほうにも行ってしまおう。 そこにある「あだたら渓谷自然遊歩道」には、いくつかの滝があるというし、往復で1時間ほどだというし。 そんなこんなで、自動車に飛び乗り、あだたら高原スキー場を目指した。 その2 あだたら渓谷自然遊歩道の滝たちへ |

| 交通 安達太良山塩沢登山口 われわれは新潟から向かったので、高速道路は磐越自動車道猪苗代磐梯高原ICを利用。インターを下りて、国道115号を北上して土湯トンネルをくぐり、道の駅つちゆで今来た道の下をくぐるような形で国道459号に入る。で、また今来た道の下を行くような感じで県道354号に出て、東北サファリパークとは反対側方向に進むと塩沢温泉である。塩沢温泉に着く手前、道のどんづまりに見える場所に塩沢スキー場があり、その入り口の手前に登山者用の駐車場がある。10台以上楽に駐車できる。 駐車場の向かい側にとりあえず囲いだけあるわよ〜、といった感じのトイレもある。 スキー場のゲレンデを左に見ながら、右手の林のふちをまっすぐに歩いて行くと、登山道に入って行く。 三階滝分岐までは、我々の足で45分。分岐から下るには、急降下なので注意が必要だ。途中写真を撮影しながらだが、ゆっくり下って10分で滝前。 急登が得意ではない人は、ここでもう一度登山道に戻ったほうが無難である。 三階滝の右岸をそのまま登る場合は斜面を手を使ってよじ登るくらいの覚悟が必要だ。しかし、このルートを使うと三階滝の上段、中段を間近に見ることができる。 我々の足で三階滝の最下段から屏風岩までは25分みっちり急登になる。 屏風岩から相恋の滝を見下ろせる。 屏風岩から15分ほど登山道を登ると八幡滝分岐。そこから3分かからずに八幡滝である。 その上流に中の滝、霧降滝という滝があるのだが、沢登りに熟練した人や装備をきっちりとした人以外は近づかないほうがいいと思う。 ちなみに、30分の3にある馬返しで分岐している僧悟台への登山道で登って、霧降滝へ下るルートも無いではないが、分岐にたどり着くまで、もんのすごーい急登らしい。しかも、その分岐ですらロープが張られて入れないようになっているらしいというから、とにかくシロウトは近寄らないほうがよい。 |